專業化失敗與一體化來臨

近光伏行業最大的熱點就是漲價。

從事生產自制造的朋友都大呼原材料漲價,終端大戶直呼組件廠延期及漲價毫無道理。

而在頂層的幾個光伏大廠來看,其實是公司戰略失衡。

一種呼聲:隆基與通威的定價聯盟在洗劫各大組件廠,此次大幅漲價是趁火打劫。

另一種呼聲:加速一體化,抵御被洗劫的命運。

于是“一體化的呼聲越來越高”

雖讓各種說法都有。實際上筆者的觀點是:

并不是一體化太好,背后是壟斷企業的利潤過高了。

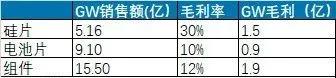

我們按照各個環節毛利做了一個表:

硅片取用某龍頭企業毛利率30%。電池片取用行業慣例10%,組件采用某美國上市公司毛利率12%。

可看到幾點:

1.單GW毛利,電池片是最低的。

2.電池片占組件成本的58.71%;硅片占電池片成本的56.72%;硅片占組件總成本的33.3%

我們再按照垂直一體化來類推:

可以看到:

1.假設一個組件出貨14GW的組件廠,全部采用一體化,毛利高達60億元,毛利率27.86%。

2.如果只做電池+組件一體化,毛利大幅下降,只有17.8%。只做組件和只做電池的公司毛利都

很低。

3.因電池毛利很低,如果采用自供全部硅片,電池采用部分代工,毛利損失并不大。因此行業也有處于C型結構的公司,即硅片和組件大,電池采用代工的模式。

我們不點名的計算下大廠的銷售額和利潤情況:

又可以得出幾個結論:

1.一個以硅片和組件雙頭業務型結構的公司,毛利率是最高的。

2.垂直一體化的公司,形成了閉環,毛利雖不及,但是穩健,具備極大的靈活性。

3.如果采用跟隨策略,Z公司在公司毛利率很好.

4.C公司垂直一體化做的更加完整,已經延申到電站端口了。

為什么垂直一體化會突然拿上臺面成為議題了呢?為什么過去垂直一體化失敗了?

我們以LDK和$晶科能源(JKS)$做對比。

當年的LDK在彭小峰的帶領下,一度在美國上市,成為中國首富。最初以電池組件硅片三個板塊作為垂直一體化的,直到冒險的將巨額資金投入做了多晶硅料,還沒等到硅料技術完善,價格開始暴跌,LDK的鎖價原則成了最大拖累,加上對硅料及硅片技術的錯判,將整個公司帶入了深淵。

進而電池片廠被通威股份(SH600438)所收購,通威在這個時候切入光伏行業,在后來幾年憑借肥料帶來的豐沛現金流,一舉成立永祥硅業,奠定了今天硅料+電池片的格局基礎.

晶科和昱輝是李氏三杰創立的公司,這幾位浙江老板,以浙江人的堅忍,成本控制為基礎,從2005-2015這10年中,殺出了一條血路,晶科更是以多年耕耘的成本控制優勢,以高質量低價格的方式在海外市場大放異彩。至今在阿布扎比之光項目,其超低的報價仍然是業內之最。

我從多個切面對這兩個公司的一體化進行分析:

1.LDK的垂直一體化是基于硅片而來的,電池與組件在當時,受到到巴黎協定的刺激,歐洲美國呈現爆發式需求,只要做出來就能賣掉。而現在的晶科,其垂直一體化是基于組件及組件渠道為中心的。其電池,輔材,硅片都是基于組件需求來設計。

2.當年的市場規模不是今天所能比的。當年市場只有十多個GW裝機量。這種容量拉不動供應鏈的全力配合,各個環節的毛利率高,但是毛利并不高,沒有規模效應,降本非常難,需要降本的環節太多,而且玻璃,硅料,設備等全部是和半導體等別的行業借過來用的,很少有專用的材料和設備。現在每個環節已經形成了巨頭,出現了專業的光伏材料公司,設備公司,逆變器公司,每個板塊技術有了明顯的提升。

3.應用市場沒有打開。當年光伏還是非常昂貴的,基本需要補貼,因此只有歐洲國家,日本等有高額補貼的市場,才具備消費能力。而近3年,全球裝機已經翻了十倍,年年100GW以上,很多國家和地區已經實現了“平價上網”,在2018年國內補貼開始斷奶之后,通過競價和集中招標等形式,加快了國內市場的平價。有了足夠大的市場,以前投資門檻高的產業高額的投資可以得到均攤,成本下降快,回收周期迅速縮短。

所以說LDK一體化失敗一方面歸結于時代,一方面歸結于產業鏈。

我們看今天的晶科和晶澳吧!

晶科晶澳一體化帶來了明顯的不同,有幾個顯著的事件:

1)158正方片是晶科硅片提出的產品,很快在156.75與158組件的對決中勝出。

2)晶科163硅片的提出,甚至青海特高壓項目冒險采用163的透明背板組件,也是里程碑式的。

3)透明背板的應用,避免因為玻璃供應緊張和價格波動引起的斷貨。另一方面基于組件輕量化的海外市場導向。

4)今年182聯盟更是具有里程碑的意義。晶科,晶澳的一體化深度推進,才能與隆基平起平坐的商議硅片尺寸的定型,以此穩定整個供應鏈。在近幾年隆基獨享硅片霸權的時候,這是很難想象的。

那么為什么現在硅料大漲后,全行業卻對隆基,通威聯盟表示非常不滿呢?

壟斷,或者定價權,當然是非常好的東西。

也就是在2018年PVINFOLINK從集邦分離出來,它的每周一張價格表漸漸的成為行業的價格指標。而在2019年開始,隆基和通威開始了公開報價,并且成為了硅片價格與電池片價格的定價基準。

看到隆基突飛猛進的市值飆升,業內驚奇的發現全行業毛利最高的竟然是隆基的硅片,以超過30%以上的驚人毛利,橫掃整個下游。硅片壟斷源于三點:

1.足夠大的產能。

2.與硅料廠、電池片廠進行三方錨定。

3.組件產能錨定,其組件具備8-10GW的產能,能消化自身10GW的硅片,通過電池片代工拉動自身硅片的銷售。

在單晶硅片定價上,中環也很“聰明”的選擇跟隨策略,與隆基同價。他們兩家幾乎占據單晶硅片80%的供應份額。

但是與中環不同的是隆基股份(SH601012)在大舉擴張組件,并且揚言2020年超越晶科成為全球第一大組件廠,而其銷售策略也非常凌厲,以非常感人的價格與組件大廠競爭。這必然引起晶科,晶澳、阿特斯、天合等老牌組件大廠的強烈不滿。由于現有的PERC技術效率差異很小,如果撇開尺寸變化,其版型也固定為60和72,那其實每家的電池和組件制造成本差異很小,最大的差異就變成硅片的成本變化了。

隆基一方面是供應商拉高硅片銷售價格,一方面自己具備自給自足的優勢,其組件成本低于同行。(如果隆基的10GW硅片將毛利挪到組件段,組件直接增加15億元的毛利,如果分出5億用以組件降價競爭,對不能自制硅片的組件廠帶來極大的壓力。

此次硅片價格與電池價格飛漲。組件的成本1.38元/瓦,直接因為電池漲價,增加0.2元,組件不報價1.58元/瓦,就會虧掉利潤。

已經逐步實現“片片件一體化”的公司,可以犧牲環節利潤,保障履交期及履行合同價格的能力。對于已經在國內參與競標,并且中標的沒有一體化的組件廠來說,就是滅頂之災!

因此這次大戰之后,晶科晶澳阿特斯一體化優勢凸顯。而天合日升中環三兄弟抱團取暖。

未來怎么解開困局?

1.硅片廠主動降低毛利,讓各環節毛利均衡,否則有足夠實力的公司都會采用一體化的方式,抵抗價格壟斷。

2.各個環節的設計要基于最終電站的需求,并不是為了突出自己的尺寸或者獨特技術,為了一時的壟斷,拉高價格讓客戶客戶買單。

專業化公司需要轉型

接下來比較難做的是專業化的公司,如電池片生產企業。

1.差異化需求:由于尺寸之爭已經定下,后面很快而來的就是效率競賽,而組件競爭是需要差異化的,要么效率更高,要么價格更低,如果大家的電池片都一樣,組件差異化就消失了。組件廠會選擇采用自制獨特技術來拉出與競品的距離。

2.毛利上探的困境,由于電池片是個夾心層,硅片和組件的售價是市場已知的,電池價格也是公開的。如果電池代工的售價超過自制電池的成本太多,組件廠會加大自產電池的規模,減少代工的需求。

簡體中文

簡體中文 English

English